Dass Männer im Laufe ihres Lebens an Osteoporose erkranken können, ist vielen gar nicht bewusst. Lange galt der Knochenschwund als typisches Frauenleiden – ein Irrtum, der nicht selten dazu führt, dass Warnzeichen übersehen oder erst spät ernst genommen werden. Dabei kann frühzeitiges Handeln viel bewirken und dazu beitragen, Mobilität und Lebensqualität bis ins hohe Alter zu erhalten. Was genau hinter der Erkrankung steckt, worauf ein Mann achten sollte und was im Falle einer Diagnose wichtig ist, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Was ist Osteoporose?

Osteoporose ist eine Erkrankung des Skeletts, bei der die Knochendichte abnimmt und die Mikroarchitektur des Knochens geschädigt wird. Dadurch verlieren die Knochen an Stabilität und werden porös. Sie brechen leichter, selbst bei alltäglichen Belastungen oder leichten Stürzen.

Der Knochen unterliegt normalerweise einem ständigen Umbau: Alte Knochensubstanz wird abgebaut, neue aufgebaut. Bei Osteoporose überwiegt der Abbau, während der Aufbau nicht mehr im gleichen Maß mithalten kann. Die Folge ist eine zunehmende Schwächung des gesamten Knochengerüsts.

Osteoporose beim Mann: Der Knochenschwund kann nicht nur Frauen treffen

Osteoporose wird häufig als typische Frauenkrankheit wahrgenommen – und das nicht ohne Grund: Besonders nach den Wechseljahren steigt bei Frauen das Risiko deutlich an, da der sinkende Östrogenspiegel den Knochenabbau beschleunigt. Die Mehrheit der diagnostizierten Fälle betrifft daher tatsächlich Frauen.

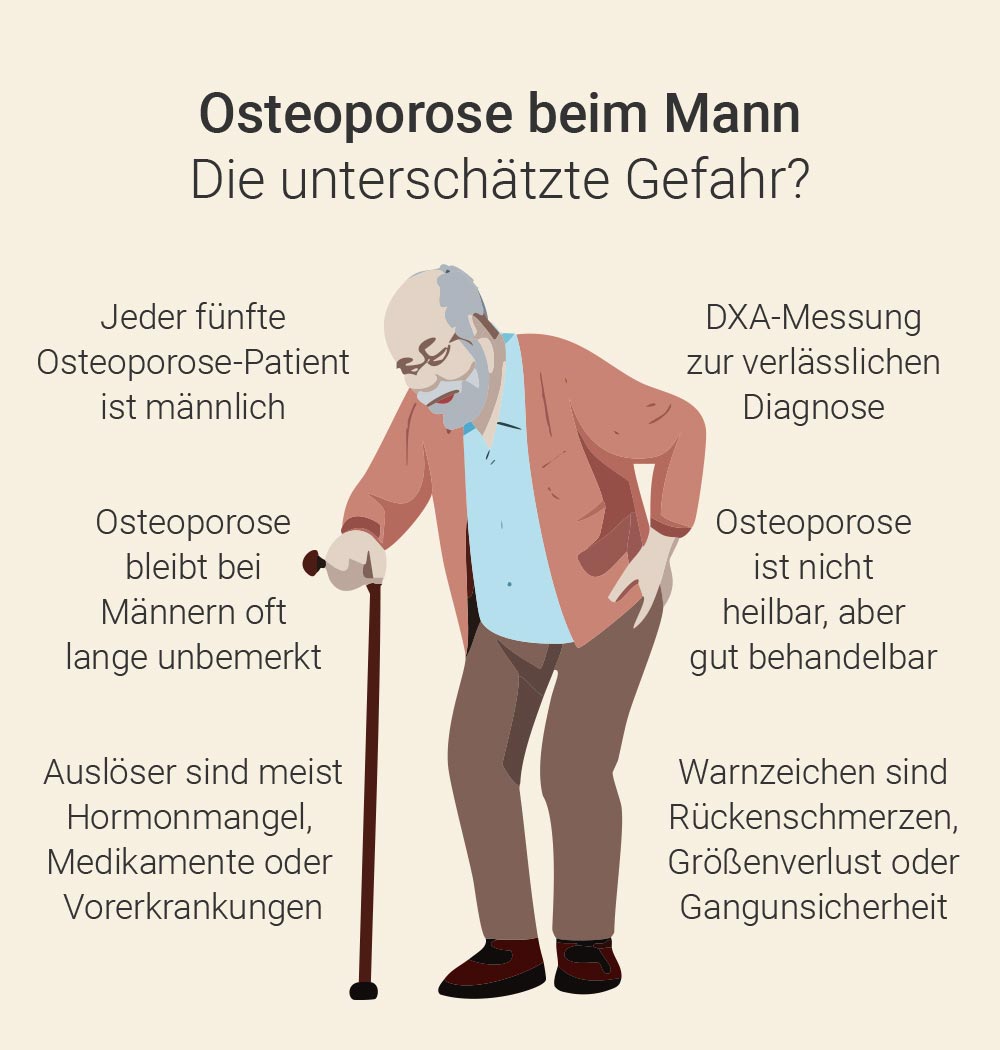

Doch diese einseitige Sicht führt leicht dazu, dass man die Erkrankung bei Männern unterschätzt oder gar übersieht. Dabei ist etwa jeder fünfte Osteoporose-Patient männlich (Quelle: Nature Portfolio). Das Risiko steigt zudem mit zunehmendem Alter auch bei Männern deutlich an.

Anders als bei Frauen schreitet die Erkrankung bei Männern oft schleichender voran und wird häufig erst in einem späteren Stadium erkannt. Deshalb gilt: Auch Männer sollten ihre Knochengesundheit im Blick behalten!

Osteoporose beim Mann: Risikofaktoren

Verschiedene Umstände können dazu beitragen, dass sich bei Männern Knochenschwund entwickelt. Zu den Risikofaktoren für Osteoporose beim Mann gehören:

Ein gesunder Hormonhaushalt ist entscheidend für den Erhalt der Knochendichte – auch bei Männern. Besonders das männliche Sexualhormon Testosteron spielt eine zentrale Rolle im Knochenstoffwechsel: Es unterstützt den Aufbau neuer Knochensubstanz und wirkt dem natürlichen Knochenabbau entgegen. Sinkt der Testosteronspiegel dauerhaft, kann dies die Knochengesundheit erheblich beeinträchtigen.

Ein solcher Mangel – medizinisch als Hypogonadismus bezeichnet – kann altersbedingt auftreten oder durch Erkrankungen der Hoden, Hirnanhangdrüse oder des Hypothalamus bedingt sein. Zusätzliche Anzeichen dafür sind u. a. Abgeschlagenheit, Libidoverlust, verminderte Muskelmasse oder depressive Verstimmungen.

Neben krankheitsbedingtem Hormonmangel kann auch eine medizinisch gezielte Hormonunterdrückung die Knochensubstanz schwächen: Bei Männern mit Prostatakrebs wird im Rahmen der sog. Androgenentzugstherapie die körpereigene Testosteronproduktion oft bewusst reduziert, um das Tumorwachstum zu bremsen. Diese Therapieform wirkt zwar auf den Krebs positiv, kann jedoch bereits innerhalb weniger Monate zu einem deutlichen Verlust an Knochendichte führen.

Deshalb ist bei Männern unter Hormonblockade eine regelmäßige Kontrolle der Knochensubstanz wichtig – idealerweise begleitet durch vorbeugende Maßnahmen gegen Osteoporose.

Einige Medikamente können (v. a. bei langfristiger Einnahme oder hoher Dosierung) den Knochenstoffwechsel negativ beeinflussen und somit das Risiko für Osteoporose erhöhen.

Besonders im Blick stehen hier Kortisonpräparate, die häufig zur Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie Rheuma, Asthma oder Morbus Crohn eingesetzt werden. Sie hemmen den Knochenaufbau und fördern gleichzeitig den Knochenabbau.

Auch Antiepileptika, bestimmte Krebsmedikamente und Antidepressiva können den Kalziumstoffwechsel stören oder hormonelle Prozesse beeinflussen, die für die Knochengesundheit wichtig sind.

Ein weiterer Risikofaktor ist die dauerhafte Einnahme von Protonenpumpenhemmern (PPI), also Magenschutzmitteln. Diese Medikamente können die Kalziumaufnahme im Darm beeinträchtigen, was sich negativ auf die Knochendichte auswirken kann.

Gerade bei chronischen Erkrankungen ist eine regelmäßige Überprüfung der Medikation sinnvoll. Wer auf solche Arzneimittel angewiesen ist, sollte gemeinsam mit seiner Ärztin oder seinem Arzt besprechen, wie sich Auswirkungen auf die Knochen reduzieren lassen.

Viele Männer, die an Osteoporose erkranken, haben eine sog. Hyperkalzurie. Das bedeutet, dass der Körper zu viel Kalzium über den Urin ausscheidet – und das kann auf Dauer die Knochen schwächen. Schätzungen zufolge betrifft das etwa jeden zehnten Mann (Quelle: Ärztezeitung).

Wird im Rahmen der Diagnostik eine Hyperkalzurie festgestellt, reicht eine reine Kalzium- und Vitamin-D-Supplementierung oft nicht aus. In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, ein bestimmtes Medikament aus der Gruppe der Thiazid-Diuretika einzusetzen. Diese senken die Kalziumausscheidung über die Nieren und können helfen, die Knochendichte zu stabilisieren.

Wichtig: Ob diese Behandlung geeignet ist, hängt u. a. vom Blutdruck ab. Ist dieser generell eher niedrig, kann stattdessen eine Therapie mit Bisphosphonaten sinnvoller sein. Diese Medikamente bremsen den Abbau von Knochensubstanz.

Des Weiteren können bestimmte chronische Grunderkrankungen die Knochengesundheit herabsetzen. Dies geschieht häufig über indirekte, aber langfristig relevante Mechanismen.

So kann eine Leberzirrhose den Vitamin-D-Stoffwechsel stören und damit die Kalziumaufnahme im Darm beeinträchtigen – ein wichtiger Baustein für die Knochenstabilität. Ähnliches gilt für chronische Nierenerkrankungen, bei denen der aus dem Gleichgewicht geratene Mineralhaushalt zu Knochenschwund führen kann.

Auch Magen-Darm-Erkrankungen wie Morbus Crohn oder Zöliakie können ein Risiko darstellen: Durch entzündliche Prozesse oder eine geschädigte Darmschleimhaut kann die Aufnahme wichtiger Nährstoffe wie Kalzium, Magnesium oder Vitamin D vermindert sein. Dies kann langfristig Folgen für die Knochenfestigkeit haben.

Ein weiteres Beispiel ist Diabetes mellitus Typ 1. Neben Blutgefäßen und Nerven kann diese Erkrankung auch den Knochenstoffwechsel in Mitleidenschaft ziehen.Ebenso zählt rheumatoide Arthritis zu den Risikofaktoren, da sie mit chronischer Entzündung und häufig auch mit Kortisontherapie einhergeht. Beides belastet das Knochengerüst zusätzlich.

Bei diesen chronischen Erkrankungen ist es besonders wichtig, auch die Knochengesundheit im Blick zu behalten. Regelmäßige Kontrollen und eine gezielte Prävention können helfen, das Risiko für Osteoporose und Folgefrakturen zu senken.

Zudem hat auch der persönliche Lebensstil Auswirkungen auf das Osteoporose-Risiko bei Männern.

Bewegungsmangel zählt dabei zu den häufigsten Ursachen. Knochen brauchen regelmäßige Belastung, um stabil zu bleiben. Wer sich wenig bewegt – etwa durch sitzende Tätigkeiten oder körperliche Inaktivität im Alltag – riskiert einen Abbau der Knochensubstanz.

Übermäßiger Alkoholkonsum und Rauchen wirken sich ebenfalls negativ aus. Alkohol kann den Knochenstoffwechsel stören, die Aufnahme von Nährstoffen hemmen und die Hormonproduktion beeinträchtigen. Nikotin wiederum verringert die Durchblutung des Knochens und beschleunigt dessen Abbau.

Des Weiteren spielt das Körpergewicht eine Rolle: Untergewicht geht häufig mit Nährstoffmangel und geringer mechanischer Belastung einher. Beides schwächt die Knochen. Starkes Übergewicht belastet hingegen die Gelenke und kann Entzündungsprozesse fördern, die negative Folgen für die Knochengesundheit haben können.

Ein bewusster Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, regelmäßiger Bewegung und dem Verzicht auf Nikotin sowie übermäßigen Alkoholkonsum ist daher ein wichtiger Beitrag zur Vorbeugung von Osteoporose – auch und gerade bei Männern.

Ab dem 60. Lebensjahr nimmt die Knochendichte messbar ab und der natürliche Knochenabbau überwiegt zunehmend den Aufbau. Hinzu kommen altersbedingte Veränderungen im Hormonhaushalt, eine häufig verminderte körperliche Aktivität und ein gesteigertes Risiko für Mangelzustände, etwa bei Vitamin D oder Kalzium.

Ein weiterer wichtiger Risikofaktor ist die familiäre Veranlagung. Wer nahe Angehörige hat, die an Osteoporose erkrankt sind, trägt selbst ein erhöhtes Risiko, früher oder schwerer davon betroffen zu sein. Genetische Faktoren beeinflussen nicht nur die Knochenstruktur, sondern auch die individuelle Fähigkeit, Nährstoffe aufzunehmen oder den Hormonhaushalt zu regulieren.

Männer mit familiärer Vorbelastung oder zunehmendem Alter sollten deshalb besonders aufmerksam auf Veränderungen achten und rechtzeitig eine ärztliche Einschätzung in Betracht ziehen. Früherkennung ist der Schlüssel, um Folgeschäden einzudämmen oder ganz zu vermeiden.

Osteoporose beim Mann: Achten Sie auf diese Warnzeichen

Ein beginnender Knochenschwund verläuft häufig unbemerkt. Daher ist es umso wichtiger, typische Hinweise früh zu erkennen. Folgende Anzeichen können auf eine eingeschränkte Knochengesundheit bei Männern hindeuten:

- Plötzliche oder chronische Rückenschmerzen ohne erkennbare Ursache

- Abnahme der Körpergröße (mehr als 3 cm)

- Haltungsschäden, z. B. Rundrücken oder eingesunkene Brust

- Knochenbrüche bei geringem Anlass (z. B. beim Heben oder Stolpern)

- Abnehmende Muskelkraft und körperliche Schwäche

- Vermehrte Stürze oder unsicherer Gang

- Verlust an Lebensqualität durch Mobilitätseinschränkungen

- Anhaltende Erschöpfung oder allgemeines Schwächegefühl

Tritt eines oder mehrere dieser Warnzeichen auf, sollte eine ärztliche Abklärung erfolgen – idealerweise inklusive Knochendichtemessung in unserer Privatpraxis für Orthopädie & Traumatologie in Frankfurt. Früh erkannt, lässt sich der Verlauf der Erkrankung meist deutlich verlangsamen.

Osteoporose beim Mann: DXA-Messung als Goldstandard-Verfahren für die Diagnose

Die DXA-Messung (Dual Energy X-ray Absorptiometry) ist international anerkannte Standardverfahren zur Bestimmung der Knochendichte. Sie ist schmerzfrei, dauert nur wenige Minuten und verursacht nur eine sehr geringe Strahlenbelastung. Für Patienten ist die Untersuchung vergleichbar mit einer einfachen Röntgenaufnahme – jedoch deutlich genauer, wenn es um die Beurteilung der Knochenstabilität geht.

Gemessen wird in der Regel an der Lendenwirbelsäule und den Oberschenkelknochen (genauer: den Schenkelhälsen), denn diese Regionen sind besonders häufig von osteoporosebedingten Veränderungen betroffen. Bis zum 70. Lebensjahr liegt der Schwerpunkt der Messung meist auf der Lendenwirbelsäule und dem linken Schenkelhals. Ab dem 70. Lebensjahr wird in der Regel zusätzlich auch der rechte Schenkelhals mitgemessen, um altersbedingte Entwicklungen genauer einschätzen zu können.

Das Ergebnis wird als sog. T-Score ausgewiesen. Dieser Wert zeigt, wie stark die eigene Knochendichte von der eines gesunden jungen Erwachsenen abweicht:

- Ein T-Score zwischen −1 und −2,5 weist auf eine Osteopenie (Vorstufe der Osteoporose) hin.

- Ein T-Score von −2,5 oder niedriger gilt laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Hinweis auf eine manifeste Osteoporose.

Ergänzend wird oft ein Z-Score berechnet, der die Knochendichte im Vergleich zu gleichaltrigen Personen bewertet. Dies ist besonders hilfreich bei Männern unter 50 Jahren oder bei ungewöhnlichen Krankheitsverläufen.

Die DXA-Messung eignet sich nicht nur zur Erstdiagnose, sondern auch zur Verlaufskontrolle unter laufender Therapie. Sie liefert eine objektive Grundlage, um den Behandlungserfolg zu beurteilen und das individuelle Risiko für zukünftige Knochenbrüche einzuschätzen.

Osteoporose beim Mann: So verläuft die Therapie

Heilen lässt sich Osteoporose nicht – wohl aber gut kontrollieren. Die Behandlung richtet sowohl nach der Ursache als auch nach dem individuellen Frakturrisiko. Mit der richtigen Kombination aus Lebensstiländerung, medikamentöser Therapie und regelmäßiger Kontrolle lässt sich der Krankheitsverlauf positiv beeinflussen.

Also – was kann Mann tun?

Basismaßnahmen

Zunächst stehen allgemeine Empfehlungen im Vordergrund:

- Kalziumreiche Ernährung (1.000–1.200 mg/Tag)

- Vitamin-D-Zufuhr (800–1.000 IE/Tag, meist per Supplement)

- Regelmäßige Bewegung, v. a. Kraft- und Gleichgewichtstraining

- Verzicht auf Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum

Medikamentöse Therapie

Bei erhöhtem Frakturrisiko kommen Medikamente zum Einsatz:

- Bisphosphonate: Standard zur Hemmung des Knochenabbaus

- Denosumab: Alternative bei Unverträglichkeiten

- Testosteron: Bei nachgewiesenem Hormonmangel

- Thiazide: Bei erhöhter Kalziumausscheidung im Urin (Hyperkalzurie)

Weitere Maßnahmen

Ergänzend wichtig: Sturzprophylaxe, regelmäßige Knochendichtemessung und die Kontrolle möglicher Begleiterkrankungen.

Osteoporose beim Mann diagnostizieren und behandeln in Frankfurt

Knochenschwund beim Mann wird noch immer häufig unterschätzt. Wer erste Warnzeichen erkennt oder zu einer Risikogruppe gehört, sollte nicht zögern, sich ärztlich beraten zu lassen.

Unsere Praxis in Frankfurt bietet dafür die ideale Anlaufstelle. Mit moderner Diagnostik, langjähriger Erfahrung im Bereich der Osteoporose-Behandlung und einem ganzheitlichen Blick auf mögliche Ursachen sind wir Ihre erfahrenen Anprechpartner.

Ob zur Vorsorge, Diagnosestellung oder Therapieplanung: Bei uns steht Ihre Knochengesundheit und eine individuell abgestimmte Betreuung im Mittelpunkt. Kontaktieren Sie uns einfach, um einen Termin zu vereinbaren!

534474304 © Kay Abrahams/peopleimages.com | 782244429 © Nandalal | stock.adobe.com